はじめに

地震火災の出火原因は時代とともに推移してきた。関東大震災(大正 12 年)では、かまどや七輪等からの出火、新潟地震(昭和39年)以後は、ガス・石油機器関係の出火が多く見られるなど、使用している火気器具や燃料、エネルギー等の生活様式の変化と安全対策により、その出火原因も変化してきたといえる。

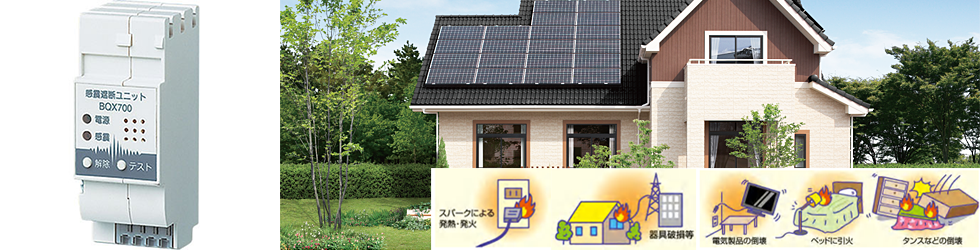

そして、近年の大規模地震発生時においては、電気を起因とする火災が多くみられるようになっている。この点については、兵庫県南部地震(平成7年)においても火災の専門家等から指摘されてきたところであり、感震ブレーカー等の普及が一定の抑制効果を有する点についても提案がなされてきたところである。

しかしながら、その後、感震ブレーカー等の普及は大きくは進まず、東北地方太平洋沖地震(平成23年)においても、津波火災を除く地震の揺れによる出火の主な原因は電気に起因するものと考えられる旨の調査報告もなされている。

今般、東日本大震災の教訓を踏まえ、南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法及び首都直下地震対策特別措置法が制定され、切迫性の高い南海トラフ地震及び首都直下地震について、それぞれ被害想定や国の基本計画等が策定されたところであるが、中でも首都直下地震については、木造住宅密集市街地における同時多発延焼火災等の危険性が改めて指摘され、人的・物的被害の軽減対策として、これまでの市街地整備事業や避難地・避難路の整備、延焼遮断帯の整備等の推進と合わせて、ソフト的な出火防止対策、特に感震ブレーカー等の普及に努めることとされた。

このため、内閣府、消防庁、経済産業省の連携のもと、「大規模地震時の電気火災の発生抑制に関する検討会」が開催され、まずは、様々な種類の感震ブレーカー等について、性能評価の考え方や設置にあたっての留意点等をガイドラインとしてとりまとめることとしたものである。

感震ブレーカー等の普及にあたっては、まずは、大規模地震時の同時多発火災の危険性を十分に周知し、また、近年の地震火災の主たる要因は電気によるものであることについて、国民の理解を促進することが重要である。その上で、本ガイドラインが、各種感震ブレーカーのメーカー等にあっては、より品質の高い製品開発に向けた方向性の確認と、各製品の性能評価、認証等にあたっての手引きとして、消費者にあっては、製品の信頼性の確認及び自らの住宅の特性やニーズに即した製品の選択、設置にあたっての留意点等を確認するための参考として、また、木造住宅密集市街地等における防災対策を検討する地方公共団体等にあっては、地域住民に信頼性の高い感震ブレーカー等の普及促進に向けた取組みを行う際の一助となることを期待するものである。